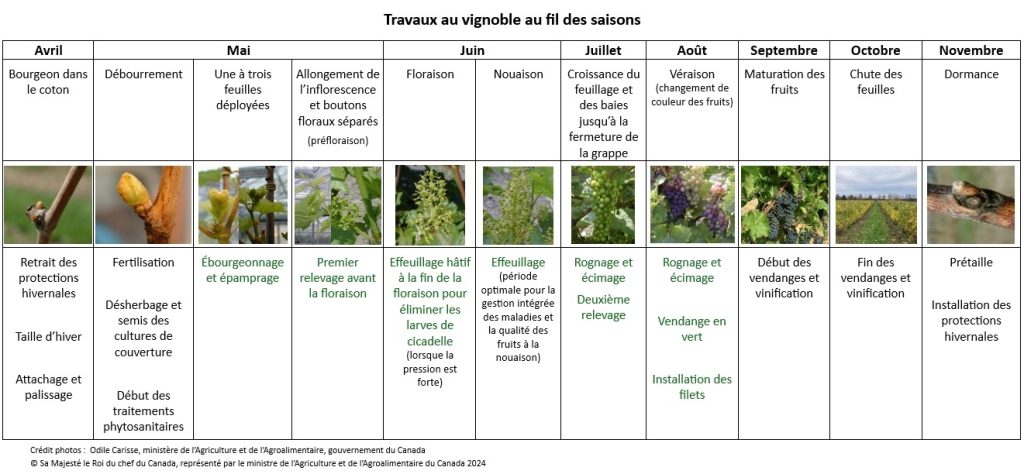

Parmi ces opérations, on retrouve le palissage, l’ébourgeonnage, l’épamprage, le relevage, l’effeuillage, l’écimage, le rognage, et parfois même la vendange en vert. Voici plus en détail chacune des tâches que doit réaliser le vigneron au cours de la saison.

Palissage

La première tâche à inscrire au calendrier viticole est de s’assurer que le système de palissage, qui permet d’attacher les tiges et les branches, convient au mode de conduite des vignes.

Le vigneron peut profiter de l’hiver pour ajuster, rafistoler et bonifier le système de palissage. Après la taille des vignes, effectuée durant leur dormance (à l’hiver et au début du printemps), il attachera et guidera les sarments sur les fils de palissage.

Ébourgeonnage

Lorsque les bourgeons de vignes éclosent et portent une à trois feuilles déployées, le vigneron peut ébourgeonner. On conserve de 10 à 20 bourgeons par mètre linéaire de rang de vigne. Réalisé à la main, l’ébourgeonnage vise à bien répartir les rameaux et à leur garantir une exposition au soleil sans que le feuillage s’entasse. L’ébourgeonnage réalisé tôt, avant le stade un ou deux feuilles, est rapide, mais exige souvent un deuxième passage. Après les stades trois à quatre feuilles, l’opération est un peu plus longue.

Épamprage

L’épamprage ressemble à l’ébourgeonnage, mais le travail s’effectue à un stade plus avancé des bourgeons, manuellement, mécaniquement ou même chimiquement. On supprime alors les pampres, ou gourmands, des rameaux indésirables qui poussent à la base des plants ou sur le porte-greffe. Les pampres contribuent à entasser le feuillage, ce qui crée les conditions propices aux maladies.

Dans un principe de lutte intégrée contre les maladies de la vigne, on doit supprimer les pampres pour assurer aux plants une bonne aération, une exposition maximale au soleil et un séchage rapide après la pluie. Poussant près du sol, les pampres sont d’ailleurs les premiers à être atteints par les zoospores du mildiou. Ces dernières sont présentes à la surface du sol et peuvent être projetées sur les pampres par les éclaboussures lorsqu’il pleut. Les traitements phytosanitaires atteignent ainsi mieux leur cible lorsque le feuillage est moins abondant.

En plus de créer des conditions favorables à la maturation et à l’état sanitaire des fruits, l’ébourgeonnage et l’épamprage permettent de gagner du temps lors du relevage, du palissage, de la récolte et même de la taille hivernale l’année suivante.

Relevage des rameaux de vigne

Juste avant ou très tôt après la floraison, au stade de nouaison, le vigneron relève les rameaux de vignes. Bien que le feuillage ne soit pas encore abondant, le relevage hâtif prend moins de temps et abîme moins de tiges. Il permet aussi au feuillage de sécher plus vite, ce qui contribue à la lutte contre les maladies. Les poteaux métalliques à plusieurs encoches sont bien adaptés et simplifient le relevage des vignes. En prévision de la première opération de relevage, les fils de palissage peuvent être placés près du sol peu de temps avant. On relèvera les rameaux une autre fois en juillet au stade de la fermeture de la grappe.

Effeuillage

Il s’agit de retirer des feuilles à la hauteur des grappes pour maximiser leur exposition au soleil, améliorer le goût des fruits et gagner du temps lors de la récolte. Pour favoriser la lutte contre les maladies et les insectes, cette opération en vert doit être réalisée le plus tôt possible. En procédant à partir de la fin de la floraison (juin), il est possible d’éliminer jusqu’à 70 % des larves de cicadelles, en plus de réduire les risques de maladies comme la pourriture grise.

Le viticulteur peut effeuiller plus tard, de la mi-juillet à la mi-août, soit entre le moment où les baies grossissent et se touchent dans la grappe et celui où les baies prennent leur coloration (fermeture de la grappe à véraison). L’intervention peut favoriser l’aération des grappes et accroître l’efficacité des traitements phytosanitaires. Toutefois, si elle est réalisée trop tard (à la fin juillet et en août), les grappes peu habituées aux rayons du soleil peuvent subir des dommages, ce qui détériore la qualité des fruits.

Écimage et rognage

L’écimage consiste à couper les tiges centrales les plus développées en hauteur des vignes pour les empêcher de retomber vers le bas ou dans l’entre-rang. Par le rognage, le vigneron enlève les feuilles en surplus sur les côtés pour réduire l’épaisseur de la haie foliaire. Ainsi, la lumière et la chaleur pénètrent mieux dans le feuillage tout comme les traitements phytosanitaires.

Le rognage et l’écimage sont souvent mécanisés et faits en même temps. Si les premières opérations en vert gagnent à être réalisées tôt, on rogne et on écime le plus tard possible. En effet, lorsqu’on élimine l’extrémité des tiges par l’écimage, les vignes croissent en largeur plutôt qu’en hauteur, ce qu’il faut corriger par de multiples opérations de rognage. C’est pourquoi le vigneron cherche un compromis pour écimer le plus tard possible en juillet, mais sans laisser le feuillage s’entasser.

Les cépages sensibles à la coulure (chute des baies juste après la floraison) peuvent faire exception : on peut les rogner plus tôt, soit au moment de la floraison.

Dans tous les cas, le vigneron doit souvent rogner et écimer de deux à trois fois par saison.

Éclaircissage ou vendange en vert

Au Québec, on pratique rarement l’éclaircissage ou la vendange en vert. Il s’agit d’éliminer une partie de la récolte alors que le fruit n’a pas encore atteint le plein murissement. Cette opération pourrait améliorer la qualité des fruits lorsque la récolte est abondante et la météo, médiocre. Elle pourrait aussi favoriser la lutte contre les maladies si l’éclaircissage supprime des grappes atteintes par la pourriture noire ou le mildiou. Il faudrait ensuite éliminer les grappes supprimées hors du vignoble pour éviter la contamination.

***

Les opérations en vert sont une composante importante de la lutte intégrée dans un vignoble, tout comme le dépistage, la culture de cépages résistants aux maladies et aux insectes, le retrait des bois de taille affectés par certaines maladies et l’aménagement de l’environnement du vignoble.

Pour en savoir plus, consultez le Guide de bonnes pratiques en viticulture (www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-bonnes-pratiques-en-viticulture/p/PVIG0101).